Erderwärmung: Sowohl Klimaschutz wie auch Anpassung an den Klimawandel sind unabdingbar

Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel: Zwei Seiten einer Medaille

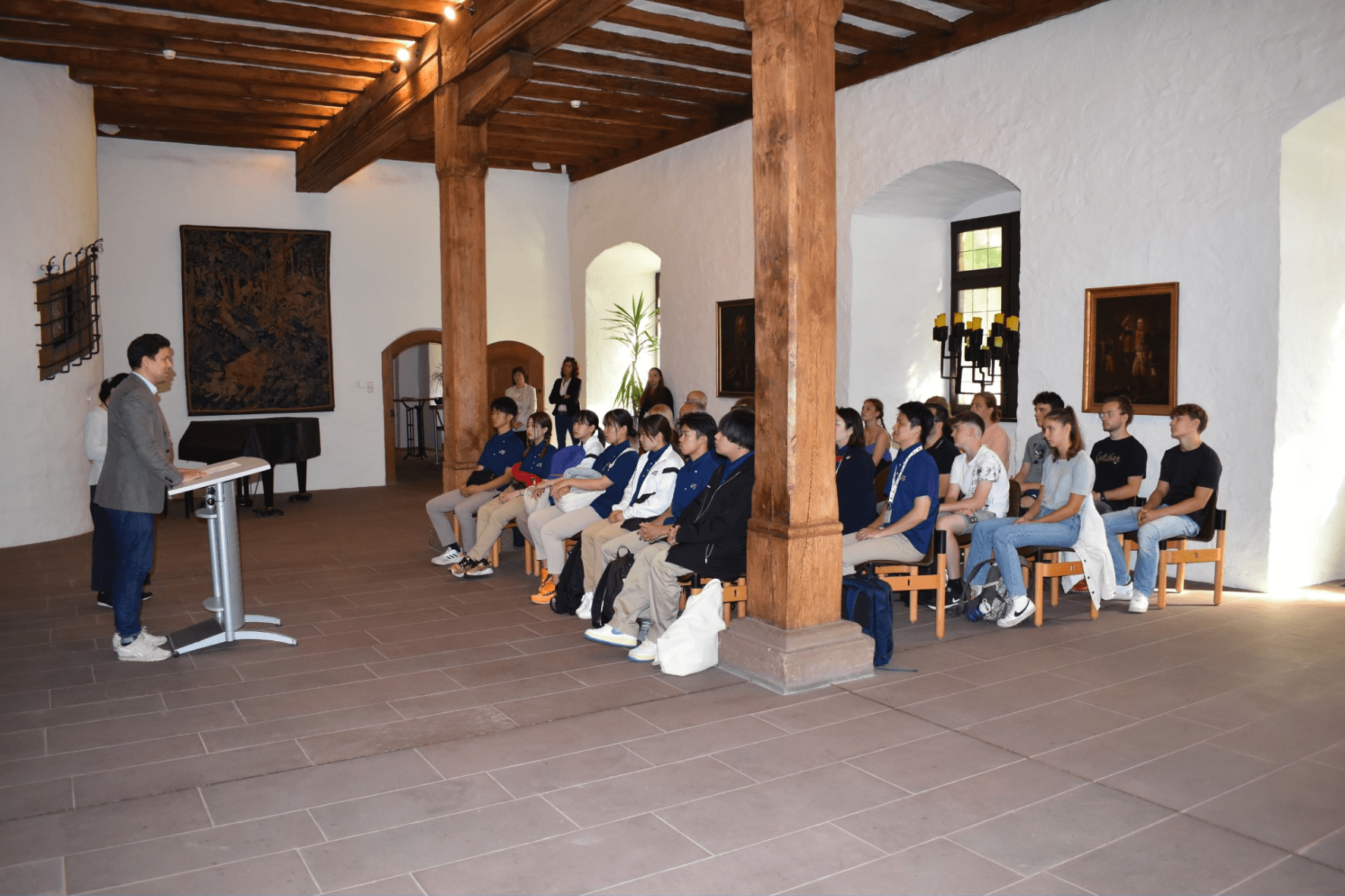

„Der Klimawandel ist in Rheinland-Pfalz deutlich spürbar. Im Vergleich zum langjährigen Mittel hat die Temperatur bereits um 1,8 Grad zugenommen. Neben Hitze und Dürre geht der Klimawandel auch mit anderen Extremwetterereignissen wie Starkregen und Überschwemmungen einher. Diesen Folgen müssen wir vorbeugen, indem wir unsere CO2-Emissionen weiterhin konsequent reduzieren. Darum haben wir im Landesklimaschutzgesetz einen Pfad zur Treibhausgasneutralität 2040 festgeschrieben“, sagte Klimaschutzministerin Katrin Eder beim Jahreskongress der Energieagentur Rheinland-Pfalz in Ingelheim. Tobias Büttner, Geschäftsführer der Energieagentur Rheinland-Pfalz, stellte die Dringlichkeit der Klimawende in den Vordergrund: „Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel wirken komplemetär. Wir brauchen beides. Den Klimaschutz sowohl in Form von Maßnahmen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen, als auch als Natürlichen Klimaschutz, der die Senkenleistung des Landnutzungssektors stärkt.“ Büttner verwies auf die Bedeutung konkreter Klimaschutzmaßnahmen auf kommunaler Ebene und erläuterte die umfangreichen Beratungsleistungen der Energieagentur Rheinland-Pfalz vor Ort im Rahmen des Kommunalen Klimapakts seit dessen Beginn im Jahr 2023.

Die Folgen von Extremwetter für Kommunen

Ein gutes und koordiniertes Klimamanagement forderte der Meteorologe, Wettermoderator und Buchautor Frank Böttcher. Erst im Sommer hatte die Deutsche Meteorologische Gesellschaft (DMG), deren Vorsitzender Böttcher ist, gemeinsam mit der deutschen physikalischen Gesellschaft (DPG) einen Bericht veröffentlicht, der auf eine mögliche Beschleunigung der Erderwärmung hinweist. Die Experten der beiden Gesellschaften schließen nicht aus, dass die globale Erderwärmung bereits 2050 die drei Grad-Grenze erreicht. Die Folgen für Deutschland wären drastisch, für die Gesundheit der Menschen, die Landwirtschaft und die Wirtschaft insgesamt. Bereits die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal hat 2021 eindrücklich gezeigt, welche Tragödien Extremwetter hervorbringen können.

Starkregen kann Kanäle und Gewässer überlasten, Überschwemmungen von Gebäuden, Straßen und Gewerbeflächen drohen. Brücken, Entwässerungssysteme und die Energieversorgung können beeinträchtigt werden, was zu Ausfallzeiten und Kostensteigerungen führt. Gewerbetreibende, Unternehmen oder Investoren meiden riskante Gebiete oder siedeln erst gar nicht an – mit finanziellen Einbußen für die Kommune. Bürgerinnen und Bürger, insbesondere vulnerable Gruppen, sind bei extremer Hitze gefährdet.

Kommunen, die sich für Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel einsetzen, minimieren Risiken und schützen bestehende Werte. Mit robuster Infrastruktur sind Gemeinden gegen Hitze, Starkregen und Überschwemmungen gewappnet. Planungs- und Baumaßnahmen sollten Grünflächen, Parks und begrünte Dächer berücksichtigen, um Städte klimaresilient zu gestalten. Dazu zählen auch die Sicherung und Entwicklung von Freiflächen zur Verbesserung des Stadtklimas, die Schaffung von Frischluftschneisen zur Kühlung sowie die Anpassung von Infrastruktur an häufiger werdende Extremereignisse. In Rheinland-Pfalz entwickeln derzeit viele Kommunen Versorgungs- und Katastrophenkonzepte oder ergänzen bestehende.

Natürlicher Klimaschutz – ein wichtiger Baustein zur Milderung der Klimakrise

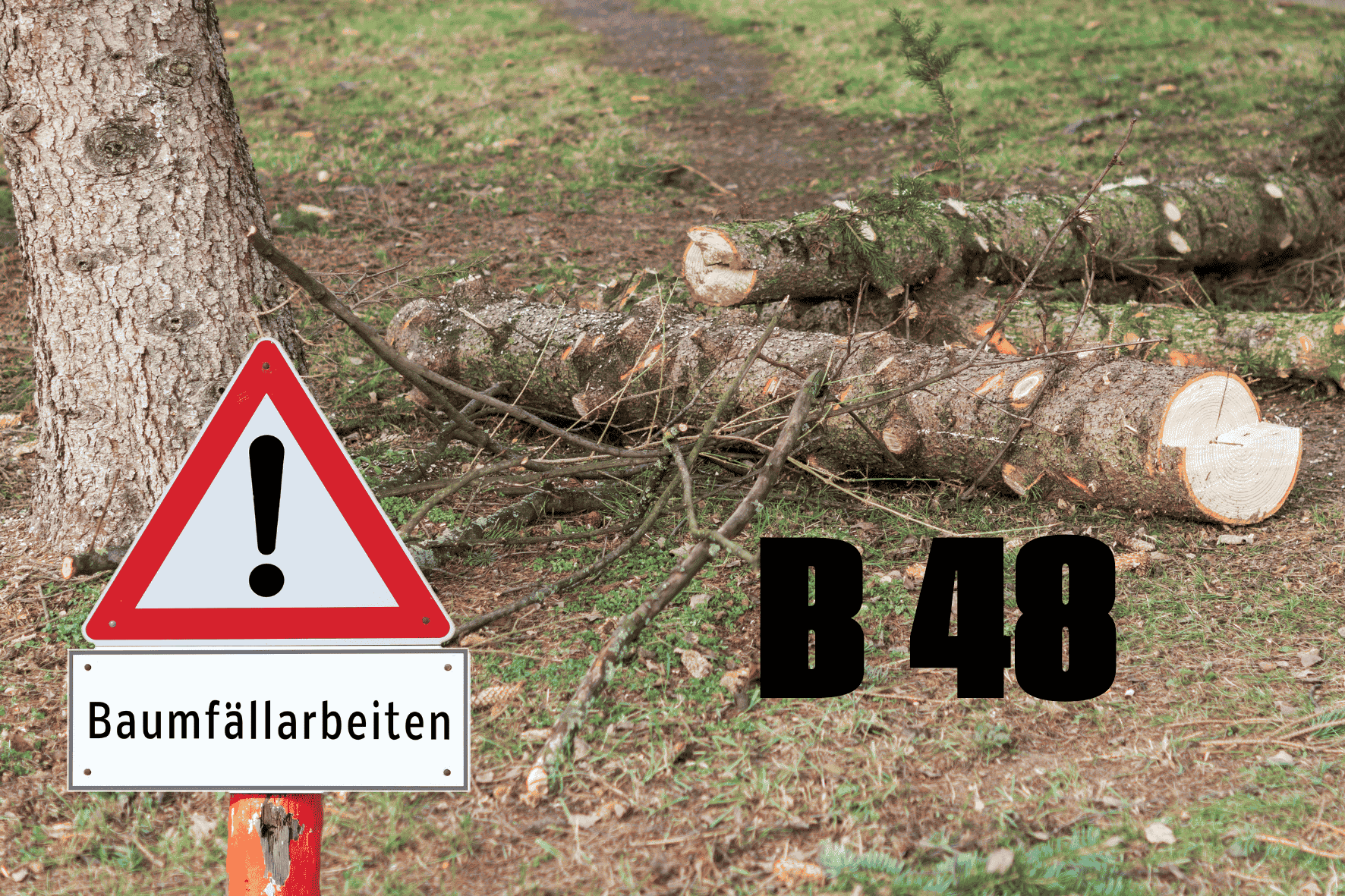

Nach dem Klimaschutzgesetz soll der Landnutzungssektor (LULUCF) als Treibhausgas-Senke wirken, damit Wälder, Moore, Feuchtgebiete und andere Böden Treibhausgase auf natürlichem Weg mildern oder vermeiden. Die Realität zeigt aber das Gegenteil: Durch die veränderte Nutzung und Bewirtschaftung von Land, beispielsweise die Trockenlegung von Mooren, die Rodung von Wäldern für Acker- oder Bauland oder durch Waldbrände, ist LULUCF zu einer Quelle von Treibhausgasen geworden. Insbesondere die besonders trockenen Sommer des letzten Jahrzehnts haben den deutschen Wäldern so zugesetzt, dass diese seit 2017 nicht mehr als Senke fungieren. Um das Klimaziel der Treibhausneutralität bis 2045 erreichen zu können, muss der Sektor wieder zu einer Senke werden.

Natürlicher Klimaschutz ist hierfür ein wichtiger Baustein. Ziel von natürlichem Klimaschutz ist es, die Funktion von Ökosystemen wiederherzustellen und die Resilienz gegenüber dem Klimawandel zu erhöhen. Natürlicher Klimaschutz wirkt unterschiedlich stark – während Maßnahmen in Ozeanen und Meeren besonders große Klimawirkung entfalten, stehen in küstenfernen Regionen wie Rheinland-Pfalz vor allem Wälder und Moore im Fokus. Der Umbau der Wälder von Monokulturen hin zu Mischkulturen, sowie die Wiedervernässung von Mooren leisten hier wertvolle Beiträge. „Zur Erreichung der Klimaziele wird auch unsere Klima- und Waldoffensive beitragen, durch die wir 50 Millionen Euro in den Erhalt des Waldes als CO2-Senke investieren“, so Klimaschutzministerin Eder.

Ergänzt wird dies durch den klimaresilienten Umbau von Städten, der nicht nur Akzeptanz schafft sondern auch die Widerstandskraft gegenüber Hitze und anderen Klimafolgen stärkt. Mit dem kürzlich aktualisierten Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz (ANK) unterstützt die Bundesregierung dieses Ziel. Das stärkt die Resilienz und Klimaschutzleistung von Ökosystemen. Im Rahmen von ANK stellt die Bundesregierung eine Förderung in Höhe von 3,5 Milliarden Euro zu Verfügung.

Gutes Klima für Kommunen

Viele Kommunen in Rheinland-Pfalz sind bereits auf dem Weg zu Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel. Ein Beispiel ist die Stadt Zweibrücken: Dort sollen zwei naturnahe Parks, sogenannte PikoParks, entstehen. Die GeWoBau stellt hierfür zwei Flächen zu je 300 Quadratmetern bereit. Die Bürgerinnen und Bürger können sich mit ihren Ideen einbringen und die Parks aktiv mitgestalten. Ziel des Projekts ist es, Erholungs- und Begegnungsorte mit Lebensräumen für Pflanzen und Tiere zu schaffen.

Ein weiteres Beispiel ist die Schwammregion Soonwald-Nahe. Durch extreme Wetterereignisse wie Starkregen oder Dürren, wird insbesondere die Land- und Forstwirtschaft der Region stark beeinträchtigt. Das führt zu Waldsterben, Ernteausfällen, Niedrigwasser in Flüssen und absinkendem Grundwasserspiegel. Das Projekt Schwammregion Soonwald-Nahe zielt darauf ab, den flächigen Wasserrückhalt in der Region nachhaltig zu stärken. Dafür sollen, gemeinsam mit den Akteuren vor Ort, Maßnahmen erarbeitet werden. So soll – beispielsweise durch Schutzstreifen und -flächen, Retensionsmulden und Grabenverschluss – Regenwasser aufgefangen und das schnelle Abfließen in Bäche und Flüsse gebremst werden. Das erhöht den Grundwasserspiegel, vermindert die Bodenerosion und schafft Kleinlebensräume für Tier- und Pflanzenarten. Wichtig im Projekt Schwammregion Soonwald-Nahe ist die Vernetzung unterschiedlicher Akteure. Sie alle sollen ihr Wissen und ihre Erfahrungen über die Zuständigkeiten hinaus austauschen und nach geeigneten Lösungen für die unterschiedlichen Landschaften (Höhenzüge bis hin zu Rebhängen) der Region suchen.

Die Energieagentur Rheinland-Pfalz unterstützt als kompetenter Dienstleister Kommunen und ihre Bürger in Rheinland-Pfalz bei der Umsetzung von Aktivitäten zur Energiewende und zum Klimaschutz. Sie wurde 2012 als Einrichtung des Landes gegründet und informiert unabhängig, produkt- sowie anbieterneutral.

Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH

Aktuelle Beiträge

27. Januar 2026

27. Januar 2026

27. Januar 2026

Events

Neue Ausstellung “Energie und Industrie 4.0”

11. November 2025 - 9:00 Uhr bis 11. Juni 2026 - 19:00 Uhr

BUNT GEMISCHT

2. Januar 2025

15. März 2025

1. Dezember 2025

13. Januar 2025

18. Februar 2022

15. Dezember 2024

21. Juni 2025

14. Dezember 2024

16. Mai 2025

15. November 2025

30. Dezember 2025

25. Juli 2023

13. August 2025

14. September 2023

13. Dezember 2025

14. September 2025

24. August 2025

14. August 2024

16. August 2023

10. August 2023

14. April 2025

25. Juni 2025

18. Juli 2025

1. Dezember 2025

30. März 2023

1. Dezember 2025

30. März 2025

23. Februar 2025

15. November 2024

16. Januar 2025

12. Januar 2025

17. September 2024

28. November 2025

11. November 2024

6. Mai 2024

28. Dezember 2025

27. März 2023