RPTU – Wechselwirkung auf Knopfdruck: Neues Werkzeug erweitert Potenzial der Quantenforschung

Wechselwirkungen zwischen kleinsten Teilchen gezielt auf Knopfdruck verändern: Quanten-Forschende der RPTU haben ein neues Werkzeug entwickelt, mit dem genau das möglich ist. Der neue Ansatz – ein zeitlich oszillierendes Magnetfeld – hat das Potenzial, das Grundlagenwissen im Bereich der Quantenphysik deutlich zu erweitern. Auch bei der Entwicklung von neuen Materialien eröffnen sich ganz neue Perspektiven.

Computerchips, bildgebende Verfahren wie die Magnetresonanztomografie, Laserdrucker, Transistoren oder Navigationssysteme: Viele Meilensteine unserer modernen Alltagswelt wären ohne die Entdeckungen der Quantenphysik nicht möglich gewesen. Das Besondere: Erst vor etwa hundert Jahren fanden Physikerinnen und Physiker heraus, dass sich die Welt im Bereich der kleinsten Skalen nicht mit den Gesetzen der klassischen Physik erklären lassen. Atome und ihre Bestandteile, Protonen, Neutronen und Elektronen – aber auch Lichtteilchen – legen mitunter physikalische Verhaltensweisen an den Tag, die man aus der makroskopischen Welt nicht kennt. Bis heute hält die Quantenwelt daher unklare und überraschende Phänomene bereit, die – sind sie jedoch erst einmal verstanden und kontrollierbar – zukünftige Technologien revolutionieren könnten.

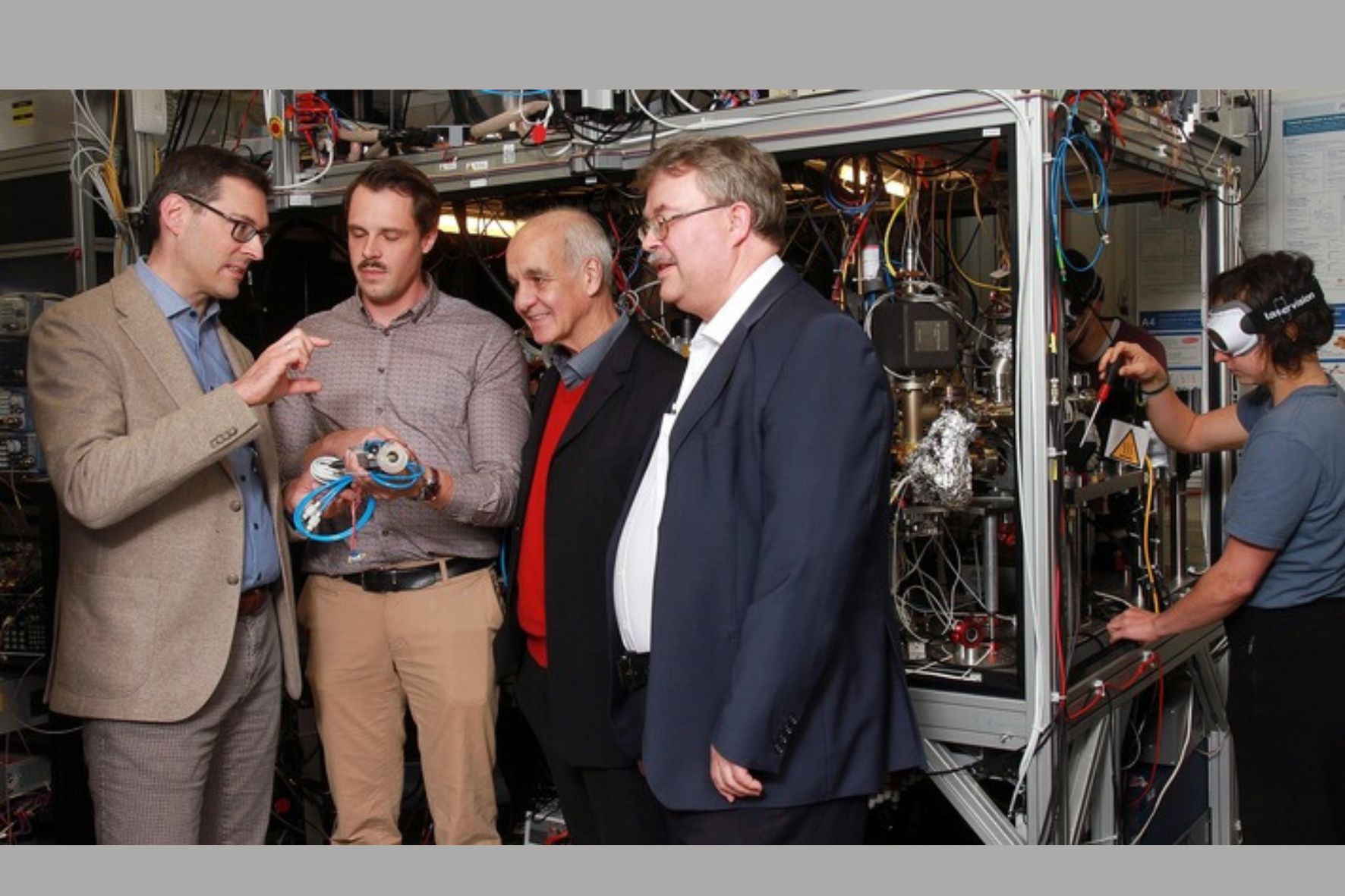

Forschende der RPTU sind vorne mit dabei, geht es darum, dieses Grundlagenwissen im Bereich der Quantenphysik zu erweitern. So arbeiten sie unter anderem an der Frage, wie sich einzelne Atome gezielt kontrollieren lassen. Dazu nutzen sie unter anderem ultrakalte Gase – um darin Atome und ihr quantenmechanisches Verhalten zu studieren.

Im Rahmen einer aktuellen Untersuchung fanden die Forschenden nun heraus, wie sich die Wechselwirkungen zwischen Atomen in einem ultrakalten Gas präzise steuern lassen, indem man sie zeitlich periodisch „antreibt“. Professor Artur Widera, der an der RPTU zu Quantenphysik forscht und lehrt, ordnet ein: „Normalerweise verwendet man in solchen Systemen sogenannte Feshbach-Resonanzen.“ Soll heißen: Durch ein äußeres Magnetfeld können die Atome von kaum messbarer Wechselwirkung bis hin zu extrem starker Anziehung oder Abstoßung gebracht werden.

Das Neue am Ansatz der RPTU-Forschenden ist, dass sie ein zeitlich oszillierendes Magnetfeld einsetzen und dadurch Floquet-Resonanzen erzeugen. Diese Floquet Resonanzen tauchen zusätzlich zu Feshbach-Resonanzen auf, können aber in einem sehr weiten Bereich in ihren Eigenschaften durch die Stärke und Frequenz der verwendeten Magnetfeldoszillation kontrolliert werden. Damit kann die Wechselwirkung von quantenmechanischen Systemen jetzt in Situationen eingestellt werden, wo das Experiment früher auf einen Wert festgelegt war.

Eine weitere – aktuell veröffentlichte – Publikation liefert das zugehörige theoretische Fundament: Die RPTU-Forschenden belegen darin, dass die beobachteten Resonanzen auf dynamisch erzeugten gebundenen Zuständen beruhen. „Diese Zustände existieren nur dank der zeitlichen Modulation und können das Streuverhalten der Atome dramatisch verändern“, sagt Professor Sebastian Eggert, der an der RPTU zu Grundlagen der Festkörper und Vielteilchensysteme forscht und lehrt.

Resonanzen und Wechselwirkungen maßschneidern

Zusammenfassend zeigen beide Arbeiten in Experiment und Theorie, dass sich Resonanzen und Wechselwirkungen mithilfe des neuen Werkzeugs maßschneidern lassen. Artur Widera: „Wir können Quantengase in Experimenten kontrolliert in bislang unerreichbare Zustände versetzen. Und dies nur so lange, wie wir es wollen.“ Die Forschenden können nun gezielt kontrollieren, ob sich Teilchen abstoßen – oder eben nicht: „Auf Knopfdruck können unsere neutralen Teilchen plötzlich vollkommen anders wechselwirken; hätten sie eine Ladung, so könnten wir quasi die Ladung kontinuierlich einstellen. Materie bekommt plötzlich andere Wechselwirkungseigenschaften. Mit dem neuen Werkzeug ist all dies möglich“, betont Widera.

Die neue Entwicklung eröffnet zahlreiche Perspektiven für die Quantenphysik – sowohl in Bezug auf Grundlagenforschung als auch mit Blick auf Anwendungsmöglichkeiten: Nicht nur exotische Materiezustände, die wir heute noch nicht kennen, ließen sich so beispielsweise erforschen. Festkörpersysteme lassen sich damit simulieren, Aggregatzustände in einer Simulation auf Knopfdruck verändern. Und auch bei der Entwicklung von neuen Materialien könnten sich mithilfe dieses Werkzeugs ganz neue Perspektiven auftun.

RPTU | Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern Landau

Aktuelle Beiträge

27. Januar 2026

Events

UNHOME – VR-Erlebnis zu Obdachlosigkeit

19. Januar 2026 - 9:00 Uhr bis 13. Februar 2026 - 19:00 Uhr

BUNT GEMISCHT

2. Januar 2026

17. Dezember 2025

19. Juni 2023

27. September 2025

18. Oktober 2025

13. Juli 2021

19. April 2025

5. April 2025

27. September 2025

6. Juli 2023

8. September 2022

10. Februar 2025

17. Juli 2025

8. Oktober 2024

10. Dezember 2024

24. Juli 2023

13. April 2025

4. Juli 2022

23. Januar 2025

24. Dezember 2025

13. Januar 2025

6. Dezember 2024

21. Juni 2025

1. August 2025

17. Januar 2025

13. Januar 2025

2. August 2023

9. Mai 2025

10. Mai 2025

20. Februar 2024

5. April 2023

5. Januar 2026

29. Mai 2025

24. August 2023

30. Januar 2024

24. März 2025